Ошибки измерений физических величин

По

способу выражения точности результатов

измерения различают абсолютную

и относительную

ошибки.

Абсолютной

ошибкой

измерения x

некоторой величины называют модуль

разности между измеренным значением x

и истинным значением a

измеряемой

величины:

x

= a

– x.

(1)

Абсолютная ошибка

имеет размерность измеряемой величины

и указывает на необходимую поправку в

данном результате измерения. При этом

она определяет неточность в измерении

величины вне зависимости от её значения.

Относительной

ошибкой

измерения

называют отношение абсолютной ошибки

измерения к истинному значению измеряемой

величины:

= x/a

. (2)

Относительная

ошибка безразмерна или иногда выражается

в процентах:

= (x/a)100%

. (3)

Если абсолютная

ошибка определяет неточность в измерении

величины безотносительно к значению

самой величины, то относительная ошибка

даёт непосредственное представление

о точности проведённых измерений, так

как определяет, какую долю составляет

ошибка в полученном результате. Например,

абсолютная ошибка в 1 грамм (x

= 1 г) при измерении массы тела в 10 кг даёт

неточность всего

= (10-3/10)100%

= 0,01%, в то время как такая же абсолютная

ошибка в определении массы тела в 10

г даёт неточность уже

= (10-3/10-2)100%

= 10%.

По характеру

проявления различают три вида ошибок:

грубые ошибки

(промахи), систематические ошибки и

случайные ошибки.

Промахи

– допущенные грубые ошибки, когда

некоторые измерения вдруг резко

выделяются из большого ряда полученных

измерений. Они могут возникать вследствие

недостатка внимания экспериментатора,

непредсказуемого поведения прибора

(внешние наводки, нестабильность

источника питания и т.д.) и множества

других причин, которые практически

невозможно учесть. Такие измерения

обычно просто отбрасываются, хотя, надо

сказать, существуют критерии, позволяющие

разобраться в том, является ли данное

измерение промахом или же естественным

случайным отклонением от среднего

значения, т.е. измерением, которое нельзя

отбрасывать (такие критерии разбираются

в приведённой в конце этих методических

указаний литературе). Обычно, всё же

даже неверный отброс случайного

измерения, как “промаха”, не приводит

к заметному изменению оценок неточностей

измеряемой величины.

Систематические

ошибки связаны

с факторами, действующими одинаково

при многократном повторении одних и

тех же измерений. Они возникают по

нескольким причинам. 1). Из-за погрешности

метода измерений, который может не

учитывать некоторых факторов, влияющих

на результат измерений. Например, это

– не учёт при измерениях длины тела её

зависимости от температуры, не принятие

во внимание “потери веса” тела в воздухе

из-за наличия выталкивающей силы и т.д.

Во многих случаях величину и знак такой

систематической ошибки можно установить

и ввести соответствующие поправки.

Поправка, разумеется, равна систематической

ошибке измерения, взятой с обратным

знаком. 2). Из-за неизвестных, непредполагаемых

свойств измеряемого объекта (например,

наличие в нём пустот, несимметричность

считающегося симметричным объекта и

т.д.). Эти ошибки исключаются только,

если провести измерения изучаемой

величины другим методом и в других

условиях эксперимента. 3). Из-за

индивидуальных погрешностей, допускаемых

в процессе измерений наблюдателем.

Например, наблюдатели по-разному

внимательны, обладают разной скоростью

реакции, а это приводит к систематическим

ошибкам при слежении за “уходом нуля”

приборов, при регистрации временных

интервалов секундомером и т.д. Устранить

индивидуальные систематические

погрешности можно только повторением

этих измерений другими наблюдателями.

4). Из-за ошибок, которые вносят погрешности

измерительных приборов. Погрешности

измерительных приборов будут подробно

разобраны в следующем разделе.

Случайные

погрешности определяются

сложной совокупностью причин. Они

обнаруживаются при всё большем числе

повторных измерений в виде некоторого

разброса результатов измерений, причём

невозможно предсказать результат

очередного измерения. Но это не означает,

что случайная ошибка не подчиняется

никаким закономерностям. Законы её

изменения носят статистический характер.

Далее отдельно будет дано математическое

обоснование определения этой ошибки.

Соседние файлы в папке физика_1

- #

28.03.2016210.94 Кб2380.doc

- #

28.03.2016169.47 Кб2182.doc

- #

28.03.2016592.38 Кб2688.doc

- #

28.03.2016163.33 Кб239.doc

- #

- #

- #

- #

Абсолютная и относительная погрешность

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 2248.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 2248.

Абсолютную и относительную погрешность используют для оценки неточности в производимых расчетах с высокой сложностью. Также они используются в различных измерениях и для округления результатов вычислений. Рассмотрим, как определить абсолютную и относительную погрешность.

Опыт работы учителем математики — более 33 лет.

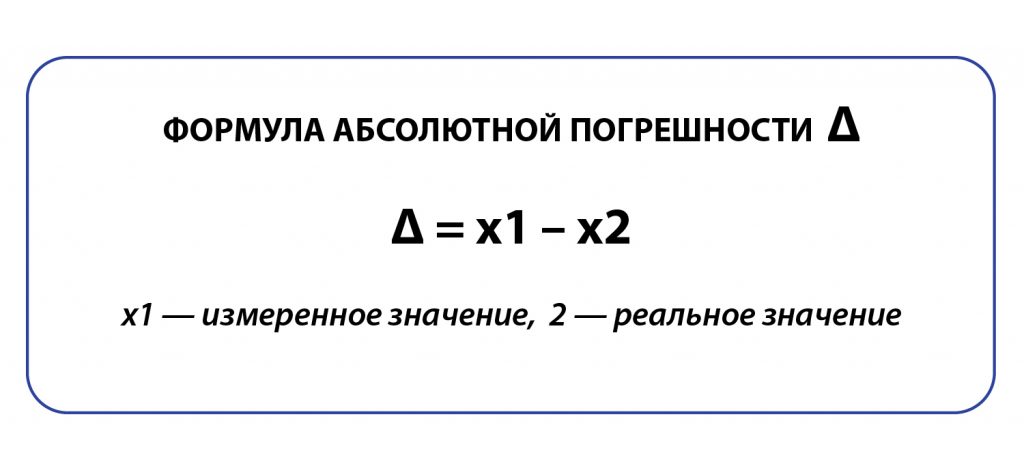

Абсолютная погрешность

Абсолютной погрешностью числа называют разницу между этим числом и его точным значением.

Рассмотрим пример: в школе учится 374 ученика. Если округлить это число до 400, то абсолютная погрешность измерения равна 400-374=26.

Для подсчета абсолютной погрешности необходимо из большего числа вычитать меньшее.

Существует формула абсолютной погрешности. Обозначим точное число буквой А, а буквой а – приближение к точному числу. Приближенное число – это число, которое незначительно отличается от точного и обычно заменяет его в вычислениях. Тогда формула будет выглядеть следующим образом:

Δа=А-а. Как найти абсолютную погрешность по формуле, мы рассмотрели выше.

На практике абсолютной погрешности недостаточно для точной оценки измерения. Редко когда можно точно знать значение измеряемой величины, чтобы рассчитать абсолютную погрешность. Измеряя книгу в 20 см длиной и допустив погрешность в 1 см, можно считать измерение с большой ошибкой. Но если погрешность в 1 см была допущена при измерении стены в 20 метров, это измерение можно считать максимально точным. Поэтому в практике более важное значение имеет определение относительной погрешности измерения.

Записывают абсолютную погрешность числа, используя знак ±. Например, длина рулона обоев составляет 30 м ± 3 см. Границу абсолютной погрешности называют предельной абсолютной погрешностью.

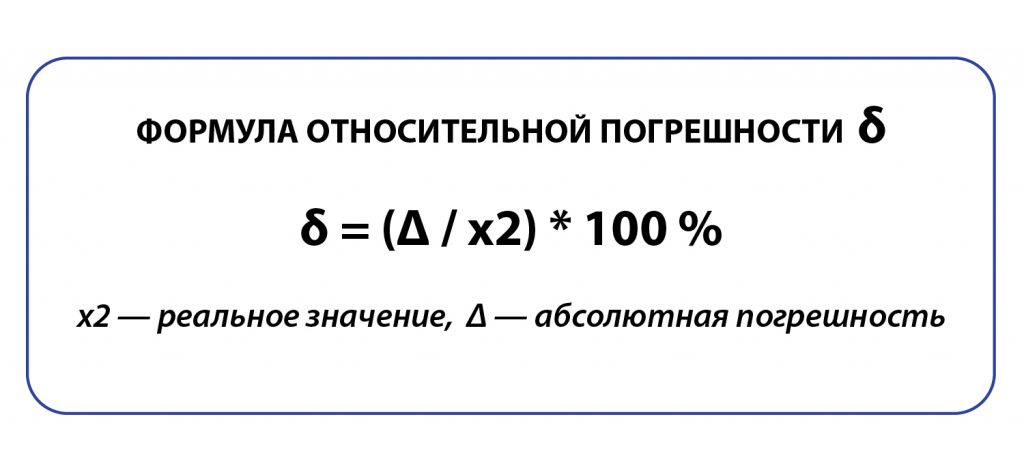

Относительная погрешность

Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности числа к самому этому числу. Чтобы рассчитать относительную погрешность в примере с учениками, разделим 26 на 374.

Получим число 0,0695, переведем в проценты и получим 7 %. Относительную погрешность обозначают процентами, потому что это безразмерная величина. Относительная погрешность – это точная оценка ошибки измерений. Если взять абсолютную погрешность в 1 см при измерении длины отрезков 10 см и 10 м, то относительные погрешности будут соответственно равны 10 % и 0,1 %. Для отрезка длиной в 10 см погрешность в 1 см очень велика, это ошибка в 10 %. А для десятиметрового отрезка 1 см не имеет значения, всего 0,1 %.

Различают систематические и случайные погрешности. Систематической называют ту погрешность, которая остается неизменной при повторных измерениях. Случайная погрешность возникает в результате воздействия на процесс измерения внешних факторов и может изменять свое значение.

Правила подсчета погрешностей

Для номинальной оценки погрешностей существует несколько правил:

- при сложении и вычитании чисел необходимо складывать их абсолютные погрешности;

- при делении и умножении чисел требуется сложить относительные погрешности;

- при возведении в степень относительную погрешность умножают на показатель степени.

Приближенные и точные числа записываются при помощи десятичных дробей. Берется только среднее значение, поскольку точное может быть бесконечно длинным. Чтобы понять, как записывать эти числа, необходимо узнать о верных и сомнительных цифрах.

Верными называются такие цифры, разряд которых превосходит абсолютную погрешность числа. Если же разряд цифры меньше абсолютной погрешности, она называется сомнительной. Например, для дроби 3,6714 с погрешностью 0,002 верными будут цифры 3,6,7, а сомнительными – 1 и 4. В записи приближенного числа оставляют только верные цифры. Дробь в этом случае будет выглядеть таким образом – 3,67.

Что мы узнали?

Абсолютные и относительные погрешности используются для оценки точности измерений. Абсолютной погрешностью называют разницу между точным и приближенным числом. Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности числа к самому числу. На практике используют относительную погрешность, так как она является более точной.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Светлана Лобанова-Асямолова

10/10

-

Валерий Соломин

10/10

-

Анастасия Юшкова

10/10

-

Ксюша Пономарева

7/10

-

Паша Кривов

10/10

-

Евгений Холопик

9/10

-

Guzel Murtazina

10/10

-

Максим Аполонов

10/10

-

Olga Bimbirene

9/10

-

Света Колодий

10/10

Оценка статьи

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 2248.

А какая ваша оценка?

Статья обновлена 10.07.2022

Что такое погрешность измерения

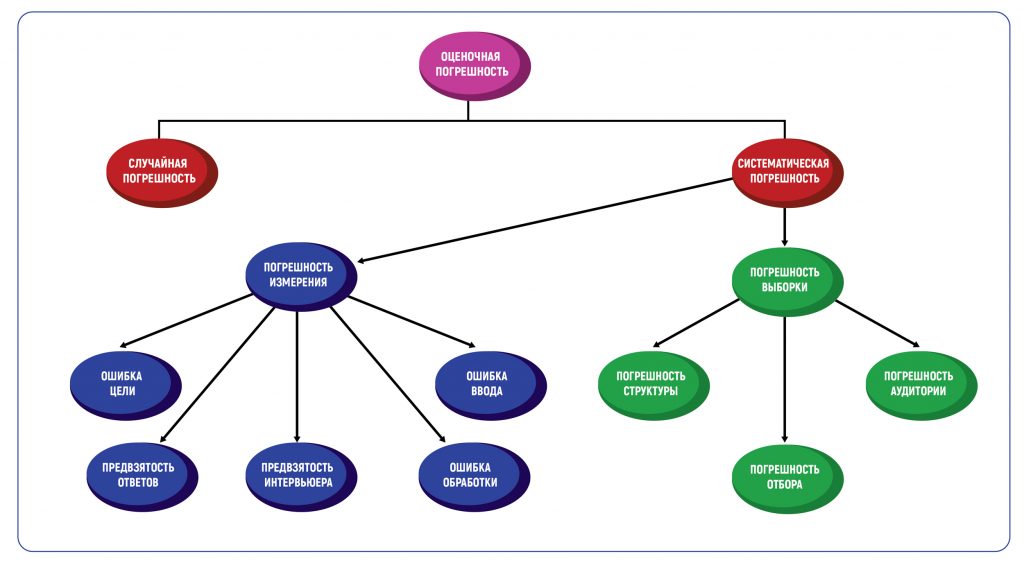

Любой расчет состоит из истинного и вычисляемого значения. При этом всегда должны учитываться значения ошибки или погрешности. Погрешность — это расхождение между истинным значением и вычисляемым. В маркетинге выделяют следующие виды погрешностей.

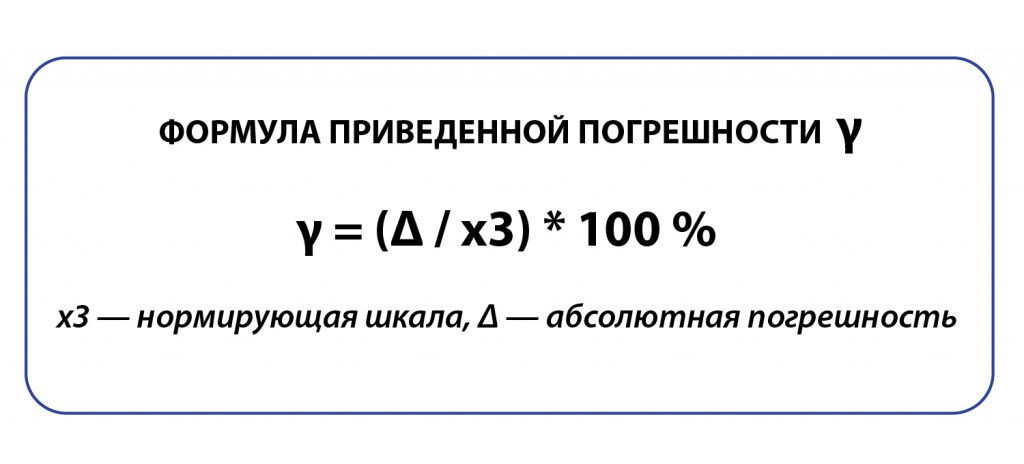

- Математическая погрешность. Она описывается алгебраической формулой и бывает абсолютной, относительной и приведенной. Абсолютная погрешность измерения — это разница между вычисляемым и истинным значением. Относительная погрешность вычисляется в процентном соотношении истинного значения и полученного. Вычисление погрешности приведенной схоже с относительной, указывается она также в процентах, но дает разницу между нормирующей шкалой и полученными данными, то есть между эталонными и полученными значениями.

- Оценочная погрешность. В маркетинге она бывает случайной и систематической. Случайная погрешность возникает из-за любых факторов, которые случайным образом влияют на измерение переменной в выборке. Систематическая погрешность вызывается факторами, которые систематически влияют на измерение переменной в выборке.

Математическая погрешность: формула для каждого типа

Если определение погрешности можно провести точным путем, она считается математической. Зачем нужно вычисление этого значения в маркетинге?

Погрешности возникают настолько часто, что популярной практикой в исследованиях является включение значения погрешности в окончательные результаты. Для этого используются формулы. Математическая погрешность — это значение, которое отражает разницу между выборкой и фактическим результатом. Если при расчетах учитывалась погрешность, в тексте исследования указывается что-то вроде: «Абсолютная погрешность для этих данных составляет 3,25%». Погрешность можно вычислить с любыми цифрами: количество человек, участвующих в опросе, погрешность суммы, затраченной на маркетинговый бюджет, и так далее.

Формулы погрешностей вычисляются следующим образом.

Абсолютная погрешность измерений: формула

Формула дает разницу между измеренным и реальным значением.

Относительная погрешность: формула

Формула использует значение абсолютной погрешности и вычисляется в процентах по отношению к фактическому значению.

Приведенная погрешность: формула

Формула также использует значение абсолютной погрешности. В чем измеряется приведенная погрешность? Тоже в процентах, но в качестве «эталона» используется не реальное значение, а единица измерения любой нормирующей шкалы. Например, для обычной линейки это значение равно 1 мм.

Классификация оценочной погрешности

Определение погрешности в оценках — это всегда методическая погрешность, то есть допустимое значение ошибки, основанное на методах проведения исследования. Погрешность метода вызывает два типа погрешностей — случайные и систематические. Таблица погрешностей в графической форме покажет все возможные типы.

Что такое случайная погрешность

Случайная погрешность бывает статической и динамической. Динамическая погрешность возникает, когда мы имеем дело с меняющимися значениями — например, количество человек в выборке при маркетинговом исследовании. Статическая погрешность описывает ошибки при вычислении неизменных величин — вроде количества вопросов в вопроснике. Все они относятся к случайным погрешностям.

Типичный пример возникновения случайной погрешности — настроение участников маркетингового опроса. Как известно, эмоциональный настрой человека всегда влияет на его производительность. В ходе тестирования одни люди могут быть в хорошем расположении духа, а другие — в «миноре». Если настроение влияет на их ответы по заданному критерию выборки, это может искусственно завышать или занижать наблюдаемые оценки. Например, в случае с истинным значением 1 случайная погрешность может дать как -0,8, так и +0,5 к этому числу. Очень часто это случается при оценке времени ответа, например.

Случайная погрешность добавляет изменчивости данным, но не оказывает постоянного влияния на всю выборку. Вместо этого она произвольно изменяет измеряемые значения в диапазоне. В маркетинговой практике считается, что все случайные погрешности в распределении перекрывают друг друга и практически не влияют на конечный результат. Поэтому случайная погрешность считается «шумом» и в расчет не принимается. Эту погрешность нельзя устранить совсем, но можно уменьшить, просто увеличив размер выборки.

Что такое систематическая погрешность

Систематическая погрешность существует в результатах исследования, если эти результаты показывают устойчивую тенденцию к отклонению от истинных значений. Иными словами, если полученные цифры постоянно выше или ниже расчетных, речь идет о том, что в данных имеется систематическая погрешность.

В маркетинговых исследованиях есть два основных типа систематической погрешности: погрешность выборки и погрешность измерения.

Погрешность выборки

Погрешность выборки возникает, когда выборка, используемая в исследовании, не репрезентативна для всей совокупности данных. Типы такой погрешности включают погрешность структуры, погрешность аудитории и погрешность отбора.

Погрешность структуры

Погрешность структуры возникает из-за использования неполной или неточной основы для выборки. Распространенным источником такой погрешности в рамках маркетинговых исследований является проведение какого-либо опроса по телефону на основе существующего телефонного справочника или базы данных абонентов. Многие данные там указаны неполно или неточно — например, если люди недавно переехали или изменили свой номер телефона. Также такие данные часто указывают неполную или неверную демографию.

Если в качестве основы для исследования взят телефонный справочник, оно подвержено погрешности структуры, так как не учитывает всех возможных респондентов.

Погрешность аудитории

Погрешность аудитории возникает, если исследователь не знает, как определить аудиторию для исследования. Пример — оценка результатов исследования, проведенного среди клиентов крупного банка. Доля ответов на анкету составила чуть менее 1%. Анализ профессий всех опрошенных показал, что процент пенсионеров среди них в 20 раз выше, чем в целом по городу. Если эта группа значительно различается по интересующим переменным, то результаты будут неверными из-за погрешности аудитории.

Погрешность отбора

Даже если маркетологи правильно определили структуру и аудиторию, они не застрахованы от погрешности отбора. Она возникает, когда процедуры отбора являются неполными, неправильными или не соблюдаются должным образом. Например, интервьюеры при полевом исследовании могут избегать людей, которые живут в муниципальных домах. Потому что, по их мнению, жители вряд ли согласятся пройти такой опрос. Если жители муниципальных домов отличаются от тех, кто проживает в домах бизнес-класса, в результаты опроса будет внесена погрешность отбора.

Как минимизировать погрешность выборки

- Знайте свою аудиторию.

Знайте, кто покупает ваш продукт, использует его, работает с вами и так далее. Имея базовую социально-экономическую информацию, можно составить стабильную выборку целевой аудитории. Маркетинговые исследования часто касаются одной конкретной группы населения — например, пользователей Facebook или молодых мам. - Разделите аудиторию на группы.

Вместо случайной выборки разбейте аудиторию на группы в соответствии с их численностью в общей совокупности данных. Например, если люди с определенной демографией составляют 35% населения, убедитесь, что 35% респондентов исследования отвечают этому условию. - Увеличьте размер выборки.

Больший размер выборки приводит к более точному результату.

Погрешность измерения

Погрешность измерения представляет собой серьезную угрозу точности исследования. Она возникает, когда существует разница между искомой информацией — то есть истинным значением, и информацией, фактически полученной в процессе измерения. К таким погрешностям приводят различные недостатки процесса исследования. Погрешность измерения, в основном, вызывается человеческим фактором — например, формулировкой вопросника, ошибками ввода данных и необъективными выводами.

К погрешностям измерения приводят следующие виды ошибок.

Ошибка цели

Ошибка цели возникает, когда существует несоответствие между информацией, фактически необходимой для решения проблемы, и данными , которые собирает исследование. Например, компания Kellogg впустую потратила миллионы на разработку завтраков для снижения уровня холестерина. Реальный вопрос, который нужно было бы задать в исследовании, заключался в том, купят ли люди овсяные хлопья для решения своей проблемы. Ответ «Нет» обошелся бы компании дешевле.

Предвзятость ответов

Некоторые люди склонны отвечать на конкретный вопрос определенным образом. Тогда возникает предвзятость ответа. Предвзятость ответа может быть результатом умышленной фальсификации или неосознанного искажения фактов.

Умышленная фальсификация происходит, когда респонденты целенаправленно дают неверные ответы на вопросы. Есть много причин, по которым люди могут сознательно искажать информацию. Например, они хотят скрыть или хотят казаться лучше, чем есть на самом деле.

Бессознательное искажение информации происходит, когда респондент пытается быть правдивым, но дает неточный ответ. Этот тип предвзятости может возникать из-за формата вопроса, его содержания или по другим причинам.

Предвзятость интервьюера

Интервьюер оказывает влияние на респондента — сознательно или бессознательно. Одежда, возраст, пол, выражение лица, язык тела или тон голоса могут повлиять на ответы некоторых или всех респондентов.

Ошибка обработки

Примеры включают наводящие вопросы или элементы дизайна анкеты, которые затрудняют запись ответов или приводят к ошибкам в них.

Ошибка ввода

Это ошибки, возникающие при вводе информации. Например, документ может быть отсканирован неправильно, и его данные по ошибке перенесутся неверно. Или люди, заполняющие опросы на смартфоне или ноутбуке, могут нажимать не те клавиши.

Виды проводимых маркетинговых исследований различны, поэтому универсальных рецептов не существует. Мы дадим несколько общих советов, используемых для минимизации систематических погрешностей разного типа.

Как минимизировать погрешность измерения

- Предварительно протестируйте.

Погрешностей обработки и предвзятости можно избежать, если проводить предварительные тесты вопросника до начала основных интервью. - Проводите выборку случайным образом.

Чтобы устранить предвзятость, при выборке респондентов можно включать каждого четвертого человека из общего списка. - Тренируйте команду интервьюеров и наблюдателей.

Отбор и обучение тех, кто проводит исследования, должен быть тщательным. Особое внимание нужно уделять соблюдению инструкций в ходе каждого исследования. - Всегда выполняйте проверку сделанных записей.

Чтобы исключить ошибки ввода, все данные, вводимые для компьютерного анализа, должны быть перепроверены как минимум дважды.

Мир без ошибок не может существовать. Но понимание факторов, влияющих на маркетинговые исследования и измеряемые погрешности, имеет важное значение для сбора качественных данных.

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | пятница, 22 сентября 2023, 08:59 |

Описание

1. Понятие о погрешности измерения.

2. Классификация погрешностей измерения.

3. Систематические погрешности

Оглавление

- 1. Понятие о погрешности измерения

- 2. Классификация погрешностей измерения

- 3. Систематические погрешности

1. Понятие о погрешности измерения

Всякий процесс измерения независимо от условий, в которых его проводят, сопряжен с погрешностями, которые искажают представление о действительном значении измеряемой величины.

Погрешностью называют отличие между объективно существующим истинным значением физической величины и найденным в результате измерения действительным значением физической величины.

Истинное значение физической величины идеальным образом отражает соответствующее свойство объекта. Практически получено быть не может.

Действительное значение физической величины находится как результат измерения и приближается к истинному значению настолько, что для данной цели может применяться вместо него.

Источниками появления погрешностей при измерениях могут служить различные факторы, основными из которых являются: несовершенство конструкции средств измерений или принципиальной схемы метода измерения; неточность изготовления средств измерений; несоблюдение внешних условий при измерениях; субъективные погрешности и др.

2. Классификация погрешностей измерения

В зависимости от обстоятельств, при которых проводились измерения, а также в зависимости от целей измерения, выбирается та или иная классификация погрешностей. Иногда используют одновременно несколько взаимно пересекающихся классификаций, желая по нескольким признакам точно охарактеризовать влияющие на результат измерения физические величины. В таком случае рассматривают, например, инструментальную составляющую неисключённой систематической погрешности. При выборе классификаций важно учитывать наиболее весомые или динамично меняющиеся или поддающиеся регулировке влияющие величины. Ниже приведены общепринятые классификации согласно типовым признакам и влияющим величинам.

По виду представления, различают абсолютную, относительную и приведённую погрешности.

Абсолютная погрешность это разница между результатом измерения X и истинным значением Q измеряемой величины. Абсолютная погрешность находится как D = X — Q и выражается в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины: d = D / Q = (X – Q) / Q .

Приведённая погрешность это относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность средства измерения отнесена к условно принятому нормирующему значению QN , постоянному во всём диапазоне измерений или его части. Относительная и приведённая погрешности – безразмерные величины.

В зависимости от источника возникновения, различают субъективную, инструментальную и методическую погрешности.

Субъективная погрешность обусловлена погрешностью отсчёта оператором показаний средства измерения.

Инструментальная погрешность обусловлена несовершенством применяемого средства измерения. Иногда эту погрешность называют аппаратурной. Метрологические характеристики средств измерений нормируются согласно ГОСТ 8.009 – 84, при этом различают четыре составляющие инструментальной погрешности: основная, дополнительная, динамическая, интегральная. Согласно этой классификации, инструментальная погрешность зависит от условий и режима работы, а также от параметров сигнала и объекта измерения.

Методическая погрешность обусловлена следующими основными причинами:

– отличие принятой модели объекта измерения от модели, адекватно описывающей его метрологические свойства;

– влияние средства измерения на объект измерения;

– неточность применяемых при вычислениях физических констант и математических соотношений.

В зависимости от измеряемой величины, различают погрешность аддитивную и мультипликативную. Аддитивная погрешность не зависит от измеряемой величины. Мультипликативная погрешность меняется пропорционально измеряемой величине.

В зависимости от режима работы средства измерений, различают статическую и динамическую погрешности.

Динамическая погрешность обусловлена реакцией средства измерения на изменение параметров измеряемого сигнала (динамический режим).

Статическая погрешность средства измерения определяется при параметрах измеряемого сигнала, принимаемых за неизменные на протяжении времени измерения (статический режим).

По характеру проявления во времени, различают случайную и систематическую погрешности.

Систематической погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях остаётся постоянной или закономерно меняется.

Случайной погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях изменяется случайным образом.

3. Систематические погрешности

Систематические погрешности при повторных измерениях остаются постоянными или изменяются по определенному закону.

Когда судят о погрешности, подразумевают не значение, а интервал значений, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение. Поэтому говорят об оценке погрешности. Если бы погрешность оказалась измеренной, т.е. стали бы известны её знак и значение, то её можно было бы исключить из действительного значения измеряемой физической величины и получить истинное значение.

Для получения результатов, минимально отличающихся от истинного значения измеряемой физической величины, проводят многократные наблюдения и проводят математическую обработку полученного массива с целью определения и минимизации случайной составляющей погрешности.

Минимизация систематической погрешности в процессе наблюдений выполняется следующими методами: метод замещения (состоит в замещении измеряемой величины мерой), метод противопоставления (состоит в двух поочерёдных измерениях при замене местами меры и измеряемого объекта), метод компенсации погрешности по знаку (состоит в двух поочерёдных измерениях, при которых влияющая величина становится противоположной).

При многократных наблюдениях возможно апостериорное (после выполнения наблюдений) исключение систематической погрешности в результате анализа рядов наблюдений. Рассмотрим графический анализ. При этом результаты последовательных наблюдений представляются функцией времени либо ранжируются в порядке возрастания погрешности.

Рассмотрим временную зависимость. Будем проводить наблюдения через одинаковые интервалы времени. Результаты последовательных наблюдений являются случайной функцией времени. В серии экспериментов, состоящих из ряда последовательных наблюдений, получаем одну реализацию этой функции. При повторении серии получаем новую реализацию, отличающуюся от первой.

Реализации отличаются преимущественно из-за влияния факторов, определяющих случайную погрешность, а факторы, определяющие систематическую погрешность, одинаково проявляются для соответствующих моментов времени в каждой реализации. Значение, соответствующее каждому моменту времени, называется сечением случайной функции времени. Для каждого сечения можно найти среднее по всем реализациям значение. Очевидно, что эта составляющая и определяет систематическую погрешность. Если через значения систематической погрешности для всех моментов времени провести плавную кривую, то она будет характеризовать временную закономерность изменения погрешности. Зная закономерность изменения, можем определить поправку для исключения систематической погрешности. После исключения систематической погрешности получаем «исправленный ряд результатов наблюдений».

Известен ряд способов исключения систематических погрешностей, которые условно можно разделить па 4 основные группы:

- устранение источников погрешностей до начала измерений;

- исключение почетностей в процессе измерения способами замещения, компенсации погрешностей по знаку, противопоставления, симметричных наблюдений;

- внесение известных поправок в результат измерения (исключение погрешностей начислением);

- оценка границ систематических погрешностей, если их нельзя исключить.

По характеру проявления систематические погрешности подразделяют на постоянные, прогрессивные и периодические.

Постоянные систематические погрешности сохраняют свое значение в течение всего времени измерений (например, погрешность в градуировке шкалы прибора переносится на все результаты измерений).

Прогрессивные погрешности – погрешности, которые в процессе измерении подрастают или убывают (например, погрешности, возникающие вследствие износа контактирующих деталей средств измерения).

И группу систематических погрешностей можно отнести: инструментальные погрешности; погрешности из-за неправильной установки измерительного устройства; погрешности, возникающие вследствие внешних влияний; погрешности метода измерения (теоретические погрешности); субъективные погрешности.

Измерения. Классификация ошибок измерений

В физике и в других науках весьма часто приходится производить измерения различных величин (например, длины, массы, времени, температуры, электрического сопротивления и т. д.).

Измерение – процесс нахождения значения физической величины с помощью специальных технических средств – измерительных приборов.

Измерительным прибором называют устройство, с помощью которого осуществляется сравнение измеряемой величины с физической величиной того же рода, принятой за единицу измерения.

Различают прямые и косвенные методы измерений.

Прямые методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин находятся непосредственным сравнением измеряемого объекта с единицей измерения (эталоном). Например, измеряемая линейкой длина какого-либо тела сравнивается с единицей длины – метром, измеряемая весами масса тела сравнивается с единицей массы – килограммом и т. д. Таким образом, в результате прямого измерения определяемая величина получается сразу, непосредственно.

Косвенные методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин вычисляются по результатам прямых измерений других величин, с которыми они связаны известной функциональной зависимостью. Например, определение длины окружности по результатам измерения диаметра или определение объема тела по результатам измерения его линейных размеров.

Ввиду несовершенства измерительных приборов, наших органов чувств, влияния внешних воздействий на измерительную аппаратуру и объект измерения, а также прочих факторов все измерения можно производить только с известной степенью точности; поэтому результаты измерений дают не истинное значение измеряемой величины, а лишь приближенное. Если, например, вес тела определен с точностью до 0,1 мг, то это значит, что найденный вес отличается от истинного веса тела менее чем на 0,1 мг.

Точность измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.

Чем меньше погрешности измерений, тем больше точность измерений. Точность измерений зависит от используемых при измерениях прибо- ров и от общих методов измерений. Совершенно бесполезно стремиться при измерениях в данных условиях перейти за этот предел точности. Можно свести к минимуму воздействие причин, уменьшающих точность измерений, но полностью избавиться от них невозможно, то есть при измерениях всегда совершаются более или менее значительные ошибки (погрешности). Для увеличения точности окончательного результата всякое физическое измерение необходимо делать не один, а несколько раз при одинаковых условиях опыта.

В результате i-го измерения (i – номер измерения) величины «Х”, получается приближенное число Хi, отличающееся от истинного значения Хист на некоторую величину ∆Хi = |Хi – Х|, которая является допущенной ошибкой или, другими словами, погрешностью. Истинная погрешность нам не известна, так как мы не знаем истинного значения измеряемой величины. Истинное значение измеряемой физической величины лежит в интервале

Хi – ∆Х < Хi – ∆Х < Хi + ∆Х

где Хi – значение величины Х, полученное при измерении (то есть измеренное значение); ∆Х – абсолютная погрешность определения величины Х.

Абсолютная ошибка (погрешность) измерения ∆Х – это абсолютная величина разности между истинным значением измеряемой величины Хист и результатом измерения Xi: ∆Х = |Хист – Xi|.

Относительная ошибка (погрешность) измерения δ (характеризующая точность измерения) численно равна отношению абсолютной погрешности измерения ∆Х к истинному значению измеряемой величины Хист (часто выражается в процентах): δ = (∆Х / Хист) • 100% .

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие погрешности возникают в результате конструктивных особенностей измерительных приборов, недостатков принятого метода измерений, каких-либо упущений экспериментатора, влияния внешних условий или дефекта самого объекта измерения.

В любом измерительном приборе заложена та или иная систематическая погрешность, которую невозможно устранить, но порядок которой можно учесть. Систематические погрешности либо увеличивают, либо уменьшают результаты измерения, то есть эти погрешности характеризуются постоянным знаком. Например, если при взвешивании одна из гирь имеет массу на 0,01 г большую, чем указано на ней, то найденное значение массы тела будет завышенным на эту величину, сколько бы измерений ни производилось. Иногда систематические ошибки можно учесть или устранить, иногда этого сделать нельзя. Например, к неустранимым ошибкам относятся ошибки приборов, о которых мы можем лишь сказать, что они не превышают определенной величины.

Случайными ошибками называют ошибки, которые непредсказуемым образом изменяют свою величину и знак от опыта к опыту. Появление случайных ошибок обусловлено действием многих разнообразных и неконтролируемых причин.

Например, при взвешивании весами этими причинами могут быть колебания воздуха, осевшие пылинки, разное трение в левом и правом подвесе чашек и др. Случайные ошибки проявляются в том, что, произведя измерения одной и той же величины Х в одинаковых условиях опыта, мы получаем несколько различающихся значений: Х1, Х2, Х3,…, Хi,…, Хn, где Хi – результат i-го измерения. Установить какую-либо закономерность между результатами не удается, поэтому результат i — го измерения Х считается случайной величиной. Случайные ошибки могут оказать определенное влияние на отдельное измерение, но при многократных измерениях они подчиняются статистическим законам и их влияние на результаты измерений можно учесть или значительно уменьшить.

Промахи и грубые погрешности – чрезмерно большие ошибки, явно искажающие результат измерения. Этот класс погрешностей вызван чаще всего неправильными действиями экспериментатора (например, из-за невнимательности вместо показания прибора «212» записывается совершенно другое число – «221»). Измерения, содержащие промахи и грубые погрешности, следует отбрасывать.

Измерения могут быть проведены с точки зрения их точности техническим и лабораторным методами.

При использовании технических методов измерение проводится один раз. В этом случае удовлетворяются такой точностью, при которой погрешность не превышает некоторого определенного, заранее заданного значения, определяемого погрешностью примененной измерительной аппаратурой.

При лабораторных методах измерений требуется более точно указать значение измеряемой величины, чем это допускает ее однократное измерение техническим методом. В этом случае делают несколько измерений и вычисляют среднее арифметическое полученных значений, которое принимают за наиболее достоверное (истинное) значение измеряемой величины. Затем производят оценку точности результата измерений (учет случайных погрешностей).

Из возможности проведения измерений двумя методами вытекает и существование двух методов оценки точности измерений: технического и лабораторного.

Добавил: Basilio (28.08.2010) | Категория: Механика

Просмотров: 42069 | Загрузок: 0

| Рейтинг: 5.0/3 |

Теги: эксперимент, измерение, ошибка, классификация